7月,天热极了。我们飞了3000公里,好像就是为了来看一片生态定位长期不明的森林。至少在正午时分,这片森林看上去毫无诱人之处,乘大巴车来的游人都呆坐在景区餐厅的大棚下,感受着棚内的空气以让人心慌的速度不断升温。菠萝饭的香气加剧了炎热和困乏,同行的人因此提前打起退堂鼓。我一边努力集中注意力,一边打开手机,想获得一个不那么乏味的视角,看看眼前的一切。

卫星地图上,此地位于云南南部与老挝和缅甸接壤处的群山中,距离西双版纳傣族自治州首府景洪市不足100公里。我想起,早上从景洪市沿203国道开车往北走,不久就可以深入墨绿色山谷。旅游公司在这块面积不大、凹陷在群山之间的平地上,修建了动物园和两条高悬在空中的步行栈道。湿气如蒸的午后,棚内温度和大气温度之间的差值不断缩小,同行的人决定先回景洪,我留下来多坐了片刻。汗如雨下。何不索性趁烈日下人少,去一趟那条没走过的栈道?

走不多久,无处不在的小游客和他们发出的尖叫突然消失了,取而代之的是虫鸟不同声部的鸣叫声,以及一些来源不明的响动。在看不见的地方,仿佛有詹姆斯·卡梅隆电影《阿凡达》中体型大得异常的鸟类,正用沉重的鸟喙敲打树干。我有种被不明生物窥视的悚惕。

栈道半途有一处平台,两名穿着迷彩制服、面孔和手掌残留着农业劳动痕迹的工作人员用宠物提笼带来了几只蜂猴。这些整个白天都昏昏欲睡的动物,被放置在专门为它们准备的枯树上,以一种因《疯狂动物园》中树懒的角色闻名的姿势趴着,随即在炙热的空气中陷入梦境,偶尔它们会睁开又大又圆的眼睛,流露出平静的茫然。工作人员说,动物园中饲养着20只蜂猴,每天由人类携带它们出门上班。从早上八点到下午五点,它们为经过两处栈道的游客提供哑剧般的乐趣。

平台一端出口处突兀地立着一只玻璃柜。柜子里装着一头大约30厘米高、30厘米长的白色大象雕塑——说是雕塑,不如说是旅游景点随处可见的有点儿拙劣的工艺品,因为大象背上覆盖着一片绿色的心形树叶。这头大象雕塑出现在距离地面好几米高的空中,箱子反射着强劲的白光。摄影师通常用形容词“硬”来描述这种光的质地。坚硬的强光侵夺了视觉细节,在绿油油幽暗的森林衬托下,让白象显得更白、更僵硬。为什么要在森林深处放置这个雕像,也是个谜。

生态学家和地理学家曾为这片森林属于热带雨林还是亚热带雨林争议不休。原因在于,西双版纳位于北纬21度至22度之间,在东部人眼里,这里固然是云南又云南的南方,其实已位处热带北部边缘,地球上同纬度地区多为稀树草原或荒漠,云南南部的温度和降雨量也不足以支持典型的热带雨林发育。直到1974年,在西双版纳勐腊县发现可以生长到60米高的龙脑香科植物望天树,云南存在一种非典型热带雨林的观念才为大多数人接受。生态学家随后试图解释这个令人困扰的问题。结论是,印度板块与亚洲板块碰撞引发的喜马拉雅造山运动,在云南西北方向形成青藏高原,高原边缘的高山阻挡印度洋暖湿气流北上,西南季风增强,在云南南部形成湿热的小气候,印度半岛和中南半岛的植物也因板块运动传播到此地,形成这片同纬度带上独一无二的热带雨林。板块运动之前的本地植物逐渐适应新的气候环境,与雨林植物混合生长。这也是植物学家态度犹豫的根本原因:混合意味着类型学上边界不明。

争议消除后,西双版纳自然保护区升级为国家级保护区,以保护雨林生态,特别是生活在其中的旗舰物种亚洲野象。“大象的退却”在中国环境史上是一个重要但并不显赫的主题,虽然至少有一本探讨古代中国环境变化的汉学著作是以此为题。当然,这种动物在非洲和亚洲很多文化中都留下了自己的烙印。这也是我们来到这里的原因。森林中的栈道为观象修建。泥沙含量很大的红色河流,从栈道下方流过,岸上长满了草、灌木和低矮的竹子。河道曲折,转弯处形成河滩。这是野象喜欢的生境。但并没有象的踪迹。植物没有因踩踏而倒伏,河水流得很安静,仿佛被什么沉重的东西拖慢了流速。两条栈道中,一条尽头正对相对开阔的河滩,显然适合象群休息戏水。那些能够忍受骄阳的孩子被家长带去乘坐索道时经过这里,有个孩子忍不住悄声但固执地追问同行的大人:“大象在哪里?”我被她的谨慎逗笑了。

大象在全球大众文化中的形象都是非常矛盾的。它们给人类留下了持久而深刻的视觉冲击。无论野生还是驯养状态下的大象,都有令人震惊的潜在的攻击性。它们巨大的体型似乎携带着来自文明之前和文明之外的洪荒之力,难以抵挡,毋论征服。但实际上,并没有任何一种动物能因其令人战栗的原始力量阻挡人类在地球上的扩张。森林或草原面积收缩,在较长时间周期内受气候变迁影响,短期内主要是人类的农业活动所致。地球上大象的数量因之不断减少。和大象有关的一切古老印象,渐渐转变成神话、遗迹和艺术表达的主题。这个过程反映了人类对大象理解的戏剧化逆转:原来令人恐惧的体积和力量变成了反差萌,人类开始将对待家畜甚至宠物的态度投射到大象身上;食草动物看似缓慢的行动速度带来温顺的错觉,以及由成年母象和未成年小象构成的血缘群体的生活习性,显然是在类似人类学的框架中被讲述和理解的。

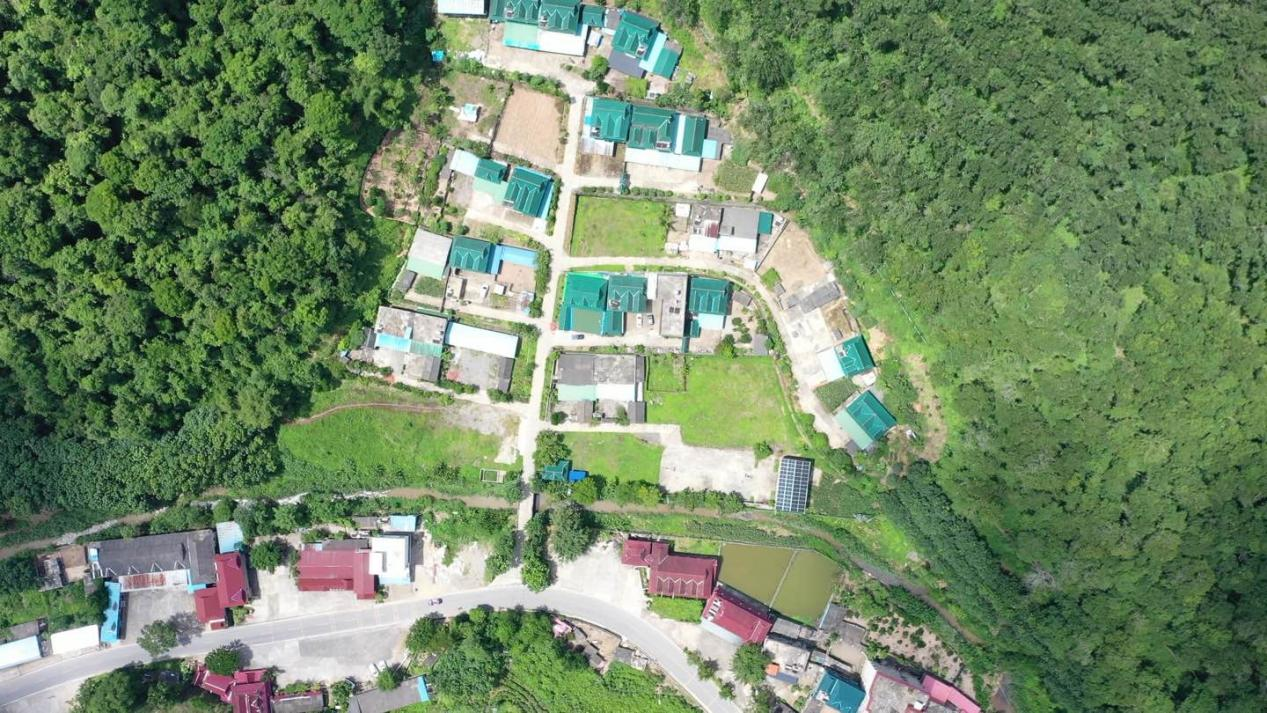

云南热带雨林中亚洲野象数量最少时约为100多头——那曾是中国境内全部野生大象,统计时间约在1970年代末。40年后,这一数量上升为300多头。这当然被中国政府视作巨大成就,但这个频频出现在各种当代环保叙事中的故事,自有其代价。非洲和亚洲其他自然保护区内发生的人象冲突,同样常在云南重演。农民和农业生产正在逐步撤出保护区边缘。野象的生存空间向保护区之外移动。当地人向我们展示了遗弃的居民点。那里的建筑外墙、门和家具都保留着被大象冲击的痕迹。红外线相机、监控摄像头、后台分析软件和有线广播构成的预警系统已在保护区附近投入运行,一旦野象靠近村庄,高音喇叭便会播放事先录制好的语音,提醒村民避让或待在室内不要出门。

2020年是西双版纳有记录以来最干旱的一年。当年3月到第二年8月,一个野象群在成年母象带领下离开保护区向北迁移,最远到达省会昆明附近。沿途各地政府如临大敌,基层工作人员不眠不休,提心吊胆地监控大象移动的轨迹,组织投食、封锁和疏散,直到这些庞然大物离开当地,才松了一口气。也有一些地方审时度势,在社交媒体上发起了直播。大象迁移成了无害而有趣的热点话题,连国家电视台也介入这个故事的后续发展。

象群在云南大地上不紧不慢地漫游时,并不知人类如何看待它们的行为。尽管双方都表现出了脚本级的克制,但这个脚本更像是为社交媒体时代的传播技术和受众情绪度身定做,悬念及其克服之间的过渡极为平滑。毕竟直播随时可以开启,也随时可以中断。但在社交媒体之外,对大象和当地人来说,这都是一趟苦旅。一位资深专家接受采访时说:

(无人机)24小时在它们头顶上飞,而且还有几百号人跟着它们,我觉得也不是特别好的办法,它们的心情可能比较狂躁,这么长期下去,可能会非常狂躁。它到树林里需要休息的时候,就要让它休息,不要一直盯着。人可以换,象受不了。(“关于北迁亚洲象的11个问题:栖息地饱和了吗?食物为啥少了?”,澎湃新闻,2021年6月8日)

偶尔出现在科学新闻中的结构性问题,在传播周期内是无解的。大象离开西双版纳的行为很难归因。主要猜测包括干旱、炎热、保护森林导致食源植物减少,以及栖息地过于拥挤。专家反对“大象北迁南归”的脚本设置,但这个脚本逐渐成型的过程背后,人的心态变化——象的心态变化几乎是不可能知道了——犹如皮影戏幕后影影绰绰的手势,只是巨大但朦胧的紧张。我想知道,大象移动过程中造成的经济损失及其赔付结果,但2021年5月之后,就没有这方面的公开信息。接下来,故事尾声成了压倒性的传播事件:在沿途封堵和投食诱导下,象群在昆明折返,回到了西双版纳。

皆大欢喜的结局主要属于人类。亚洲野象这次种群扩散行动终告未遂,除了两头公象在旅程开始阶段就早早折返,还有一头公象是离群后不久被麻醉送回西双版纳的。象群此行最大的收获是一头新生的小象。这也为未来大象的故事埋下了不可知的伏笔。大象是一种对时间和空间有着超强记忆力的动物,迁徙的过程和沿途景物也许从此深刻在新生命的大脑中。说不定哪天,这些都会重新被激活。

【上海大学新闻传播学院非虚构实验室(NFLab)出品。采访拍摄:康一粟、穆丽德尔·扎肯、徐言、冯怡菲。剪辑:康一粟、穆丽德尔·扎肯。策划:汪伟、周叶飞、汪洋】